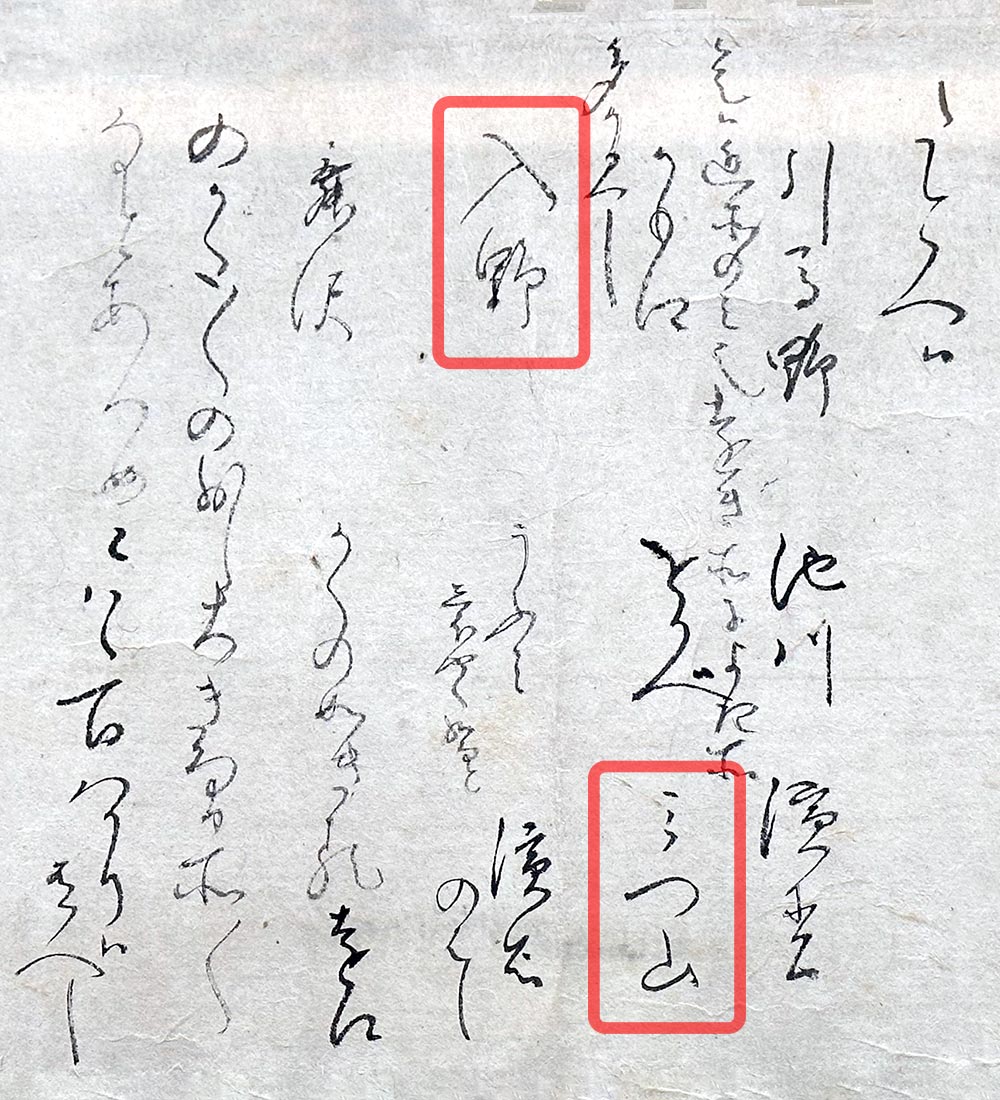

「例えば」として幾つかの遠江の名所を数え挙げる内に「入野」「三つ山」が含まれるのは、

賀茂真淵が門人の森

佐鳴湖

全国的にも名の知られた湖の浜名湖程ではありませんが、其の東、又天竜川の西、両者のほぼ中央に、 遠州灘から内へ約一里程に佐鳴湖は位置し、 太さ五町程、長さ半里程の細長い湖域が東に頭を傾けた格好で、なかなかの湖面を湛えています。 賀茂真淵の没後に数代隔てた県門の竹村廣蔭も佐鳴湖を大層好んだ一人でした。 出自も佐鳴湖の南側に村域を構える入野村の庄屋の家系であれば猶更でしたでしょう。

遠津淡海敷知郡入野の郷𛂂る左鳴浦𛂣濵

松のう𛃅𛃝𛂙𛂋し𛂋𛀄𛁟りて文和風土記𛂋佐

奈池とあめるこ𛄀𛂄るへし

幕末浜松は入野に生を享けた廣蔭が記し遺した『変化抄』の「左鳴𛂜浦を𛁬ゝ𛄀る詞」の冒頭の一節です。

2022年8月27日の記事[H1]

で振った通し番号で言えば54番、

此れに「左鳴浦」とも「佐奈池」ともあるのが今の

佐鳴八景

出奔前の若き賀茂真淵が歌会に参加した臨江寺は山号を「少林山」と号し、 廣蔭は「影高くうき世はなれて照すかな少林山の秋の夜の月」と歌い佐鳴湖の名勝の一つとしています。 江戸時代には観月の名所として臨江寺はありました。 当時、湖岸に面した臨江寺から見る佐鳴湖に対岸に浮かぶ月と其の湖面への反映はえも言われぬ美しさであったとか、 而して真淵参加の杉浦家の歌会も催される仕儀と相成ったのでしょう、 廣蔭が「少林山秋月」を詠んだ際には歌会から64年後の生まれながら然程真淵の頃と佐鳴湖に変化はなかったでしょう、 観月と洒落込んだ当時の真淵を想ったかも知れません。 そして臨江寺からは対岸に「三つ山」も望めました。 真淵お薦めの浜松の名所としての「三つ山」を廣蔭も知っていたかも知れず、 此方も佐鳴湖の名勝の一つとして廣蔭は 「山姫のさらせる布とみつ山のあらしによする磯のしら波」と詠んでいます。

廣蔭は上の二句を含む佐鳴湖の名所を八つ詠んでおり、 其れ等は今、佐鳴湖西岸に其々歌碑が佐鳴湖の形に準えて配置され建てられています。

其々の歌碑には以下の如く廣蔭の詠歌が刻まれています。

変化抄

扨、此処迄「変化」なる漢字二字が書名『変化抄』に用いる以外に三回登場しましたが、読者諸氏に置かれては如何様に読まれたでしょうか。 「へんげ」と読んだでしょうか、はたまた「へんか」と読んだでしょうか。

斯く佐鳴八景を撰した竹村廣蔭が著した『変化抄』は、 佐鳴湖のみならず浜松に敷衍された幕末当時を知る貴重な史料として珍重されており、 安政地震を知るにも一次史料[H2] として重要な役割を果たしていました。 此れだけ得難い典籍でありながら、しかし面白いことに此れを何と読むかは定見が有りません。 浜松市立中央図書館の浜松市文化遺産デジタルアーカイブの当該ページ史資料目録データ古典籍の識別番号[※1] を見てみましょう。

書名は漢字三文字で『変化抄』とされていますが、其の読みとしては 「へんかしょう/へんげしょう」とスラッシュで区切られて二種類が並び記されています。 一体「変化」と言うのは余りにも当たり前の言葉で従前一般に気にも止められず、 学者連にも全く意に介されず、其々が其々に好き好き勝手勝手に呼んでいました。 従って浜松市立中央図書館でも何と読んで好いか扱い兼ねて両説併記しているのでした。 「変化」の読み方は二つ有り、其々が人口に膾炙しています。 詰まり「へんか」抄と読むのか「へんげ」抄と読むのか、 改めて聞かれると所謂専門家にも分からない、とされているのです。 換言すれば此の事案に関する専門家は存在しないと言える状態なのです。

本邦漢字の嚆矢

漢字の読み方について検討するに当たって、本邦に於ける漢字の使用の始まりを考えれば、先ず古文書について思いを致さねばならない点から、 飯倉晴武氏の『古文書入門ハンドブック』を見てみればちょうど関連の言及が22頁にされていますので、 此れを参照に文字史料として一般的に挙げられるものを以下に列挙します。

上記列挙の内、最初の「正倉院文書」は其の下の「木簡」「銘文鉄剣」の二例が出る迄は、文字史料の筆頭でもありました。 又、「正倉院文書」と次の「木簡」については、2017年7月21日の記事[K1] に、歴史学の泰斗 井上光貞 の興味深い発言を取り上げもしました。 濱田耕作が『通論考古学』に 「考古学が活躍できる時代は文献史料の不足する時代である」と説く考古学の面目躍如たる事例でもあり、 如何に戦後考古学が漢字研究に成果を齎したかが分かります。

上記列挙は日本人が能動的に漢字を用いた事例ですが、 遥か以前に漢字は日本に伝わっていたのは志賀島に金印 「漢委奴国王」 が出土した以上明らかです。 金印は『後漢書』に書かれる光武帝が建武中元二年に倭奴国王に与えた「印綬」であるとされており、 即ち、西暦57年には、能動的に用いたか否かは別にすれば、既に本邦と彼の国との間には漢字を含めた交流が物理的に認められるのです。 『古文書入門ハンドブック』にも、 定かにはあらぬものの紙の起源たる西暦104年頃よりは、日本は中国と交渉があり文字や紙の存在を知っていたのではないか、とされています。

西暦紀元より程なくして、漢字は緩慢ながら本邦に数百年掛けて浸透していったものと考えられますが、

では果たして漢字が能動的に用いられる様になったのは何時からでしょうか。

上の「漢委奴国王」金印に於いては、漢字の能動的使用の証拠とはなり得ないでしょうが、

「埼玉県稲荷山古墳出土鉄剣」即ち国宝「

漢字の字音

漢字の日本に於ける読み方、発音を「字音」と言います。 「字音」とは日本人であれば低学年次から学び親しみ、成人には一般に丸で空気の様に有って当然、当たり前に用いられていますが、考えて見れば不思議な存在です。 「字音」には一般に以下の三つの字音があるとされています。

字音が呉音以前には 上古音 が、また唐音に類する 宋音 も言われ、字音の分類さえ甚だ錯綜しており捉え難き様相を呈していますが、 一般には此の差は伝来の時期に仍るものとされています。 上古音などは万葉仮名の基礎となる字音と言われ、呉音の前に伝来したものとされますが、 教科書でも教える公伝が欽明朝となる仏教と呉音が深く結び着き、 『万葉集』が時代の二世紀も下った奈良時代の成立であることを考えれば、些か訝しくも思われます。 また、唐音は宋音に等しく、其の際は唐音は唐の時代に伝わった漢音のことなどと言われれば何をかいわんやの感さえ抱かされます。 従って今は、上古音は呉音に、宋音は唐音に含めて考えましょう。 すると上の三種類に纏まるのでしたが、此の把握に有用なのが、ベレ出版の 沖森卓也氏の文責になる著者コラム[※2] です。

果たして呉音と漢音とは如何なる関係にあるのでしょうか。 沖森氏に従えば、 先ず「呉音は6世紀ごろに百済を経由して伝来した字音体系」にて「百済から儒学・仏教を受容し」た際に伝来した 「長江下流域に由来する」字音となります。 呉音が仏教と結び付きの深い所以でしょう。 次に漢音は「遣唐使たちが直接日本にもたらした字音体系」にて 「唐の都である長安で話されていた発音を標準音として採用」した字音となります。 「奈良時代末期には朝廷は呉音をしりぞけて、正音(漢音)の使用を学者・僧侶に奨励」 したとされています。

また博覧強記で鳴る呉智英氏の『言葉につける薬』では、 50程の項目の一つとして「明治・大正・昭和」に四頁割かれており、此処に氏ならでは明快な字音への言及が有り、参考になります。 紙幅の都合上でしょう、詳細に渡るものでは有りませんが、簡潔に「呉音、漢音、唐音」について解説がされていますので、 一般的見解の把握の為にも此処に途中一部略しながら引用しましょう。

漢字には、いくつかの読み方がある。 読み方のこの混在は、確かに煩瑣ではあるが、反面、言葉の表現を豊かにもしている。 煩瑣を厭う前に、漢字を体系的・論理的にとらえる努力をすべきだろう。 さて、その読み方だが、大きく音と訓の二つに分かれることは常識だ。 音がまた漢音・呉音・唐音などに分かれる。 …(略)… 唐音は例外的にしか使われないから、音は大きく漢音・呉音の二つだと覚えておけばいい。 細かな例外を憶えて得意がるより、原則をしっかりと憶えておくべきである。 音の区別は、本となった支那音のちがいから来ている。 …(略)… 時代により、地域により、音が少しずつちがう。 日本における漢字音も、伝来した時代に応じて系統がちがうようになった。 …(略)… 漢字音の二代系統である漢音・呉音のうち古い方は呉音である。 これは仏教と共に伝来した。 漢音は呉音より遅れて伝来し、江戸時代に儒教が広まるにつれて漢音が徐々に正統な音とされるようになった。 従って、現在でも、仏教系の用語や僧侶による庶民教育によって広まった言葉は呉音、それ以外は全部漢音で読む、と言うのが一番妥当である。 唐音は、中世以降、禅宗の僧侶や貿易商らによってもたらされた漢字音で、先に言ったように例外的なものである。 唐音は例外的な漢字音だから別にして、漢音と呉音の区別は類推によってかなり判別できる。 言葉は、数学ほどではないにしても、論理的・合理的・体系的にできているからだ。

字音に関する一般的見解は此処等辺りに落ち着くでしょう。 此処に「変化」の読みについて言えば、 「へんげ」は呉音読み、 「へんか」は漢音読みです。 即ち「変化抄」を「へんげ」抄と読むのか「へんか」抄と読むのかは、 「変化」を呉音で読むのか、漢音で読むのか、と一般の問題提起となります。 「変化」を「へんか」と読むか「へんげ」と読むかの考察には「字音」、取り分け 呉音 と 漢音 について探る必要が生じる勘定です。

漢字三音考

「字音」は日本に独特の漢字の読み方にて、少なくとも三種が存在するのでした。 また「字音」は何時しか、最早日本人になくてはならない空気の様であって猶、日本独自の存在となりました。 此処に日本独自であれば「字音」も其の原初は果たして「金錯銘鉄剣」と同じく漢字の能動的使用の嚆矢とも言えるでしょう。 時代を違えて本邦に到来した三種、取り分け「呉音」「漢音」の二種が何故、今に併存して活力高き存在で有り得ているのか、 其々に本邦導入時の漢字とは如何なる関係にあり、如何なる経緯で人々に必要とされ、浸透したのか、 既に少なくとも一千年は経た後となってからは其の原初を改めて捉えるのはなかなかの難事となります。

扠此処で、前述の字音に関する一般論は何時頃辺りに一般的たり得たのでしょうか。 凡そ前例の無い一段高みに到達し得た人は、僻見に少なからず縛られざるを得ない後続より遥かに視野が広くあるものです。 字音一般論を一般たらしめた人物は「字音」なるものを如何様に見ていたのでしょうか。 「呉音」と「漢音」を如何様に見ていたのでしょうか。

此処に字音について考える上で参考から外せない書物が有ります。 江戸期の国学者 本居宣長 の『漢字三音考』です。 此の書の冒頭に漢字と三音の説明が有り 「漢字トハ。字ハ皇國ノ字ニ非ズ。漢國ノ字ナルガ故云フ。 三音トハ。其音漢呉ノ二ツアルニ。近世ノ唐音ヲ加ヘテ云也。」 と有るのは、前段の「漢字の字音」章の原型を見る様で、 宣長以前の研究も有りこそすれ、 今に繋がる「漢字の字音」一般論形成に大きく寄与したのは間違い有りません。 宣長は此の書『漢字三音考』を著した理由として 「漢音呉音ノ来由正不正及ビ三音ノ優劣ナド。諸説紛〻トシテ一定シガタク。 世ノ人コレニ惑フガ故ニ。今此書ヲ著シテ委ク是ヲ辨ヘ定メ。」 としていますから宣長が既に其の始原の曖昧模糊とした字音でも、特に当世風に無い漢音と呉音について深く考究していたのが知れます。

すると恰も『漢字三音考』は「変化」を「へんか」と読むか「へんげ」と読むかと悩む吾人に誂えたかの如くで、 当該問題の検討には特に重要な示唆を与えてくれるでしょう。 従ってこそ『漢字三音考』を此れを鑑みて以下に参照してみたく考えるのです。

日本書紀に見る「字音」の嚆矢

先ずは宣長の紹介に仍って「字音」の始原を追って見ましょう。

『漢字三音考』には「皇國ニシテ漢字音ノ始」が立てられており、其の冒頭に

「軽嶋ノ

従って宣長は本邦「字音」の原初を「

では「漢音」の制定された時代が何時であるかと言うに 「漢音ハ。呉音ヨリ後ニ定マリシヿハ疑ヒナケレ0゙。ソハ何レノ御代ヨリト云ヿハサダカニ知ガタシ。」と、 「呉音」の後と断定するも、時期としては特定し難い旨を述べていますが、恐らく『日本書紀』の継体七年の 「貢五經博士段楊爾」なる記述、及び十年の 「貢五經博士漢高安茂請代博士段楊爾」なる記述、 また欽明十年の 「勑醫博士易博士暦博士等𭁴依番上下上色人」なる記述、及び十五年の 「五經博士王柳貴代固德馬丁安」なる記述から、継体朝及び欽明朝を目して、 「漢音モコレラノコロヨリヤ定マリケム。」としています。 此の時制定された「漢音」が「其時定マレル漢音ハ。即今ノ世」即ち宣長の生きる江戸時代「マデ傳ハレル漢音𬻿。」であるのでした。

以上、参照されただろう『日本書紀』を併記しながら宣長の主張を見て来ましたが、 畢生の大作『古事記伝』の宣長のことですので勿論類似の記述の有る『古事記』とて引いているでしょう、 此の『漢字三音考』に於ける主張を纏めれば、先ず「呉音」が応神朝に制定され、次に継体朝、若しくは欽明朝の頃に「漢音」が制定された、となります。 因みに国宝「金錯銘鉄剣」に於ける「獲加多支鹵大王」に比定される「雄略天皇」は二十一代、応神天皇は十五代、継体天皇は二十六代、欽明天皇は二十九代ですから、 宣長の主張の従えば、「呉音」と「漢音」の制定の間に「金錯銘鉄剣」はものされたことになります。

漢音猶呉音を退けるに能わず

中央の王朝が本格的に其の存在を意識し始めた嚆矢を

宇治ノ

この漢音が如何なる理由にて「

引き続きは「漢音」が「呉音」を退け切れなかった理由として

「然ラバ其時呉音ヲバ癈セラルベキニ。ナホ兼ネ用ヒラレシハイカニト云ニ。呉音ハ久シクナリテ。

ソノカミ既ニ天下ニ

応神天皇は未だ神話に近い時代にてなかなか西暦に直し難いものの、 例えば参考の為に一説を用いて神功紀55年を近肖古王崩御の西暦375年と比定[※4] すれば、神功皇后崩御の翌年の応神元年が西暦390年、「呉音」の制定された応神15年は西暦404年となります。 また継体七年は西暦513年、十年は西暦516年、欽明十年は西暦548年、欽明十五年は礼暦553年、 また「金錯銘鉄剣」は「辛亥年」から一般に五世紀の西暦471年でした。 宣長の言に従えば西暦400年頃に制定された「呉音」が西暦471年には鉄剣に金象嵌される銘文にも用いられるなどして広く普及して、 後に外交の便宜、体裁上、西暦500年から550年頃に採用された「漢音」は既に100年から150年の長きに渡り用いられ併せて日本語とも親和性が高く、 普及に至らなかった、となります。 唯、少し百年とは一定の文化が普及し根付く為には少し短い気がします。 「雄略紀」以前を干支二運引き上げて宣長が考えていたとすれば二百年にはなりますが、それでも舌足らずな感を受けます。

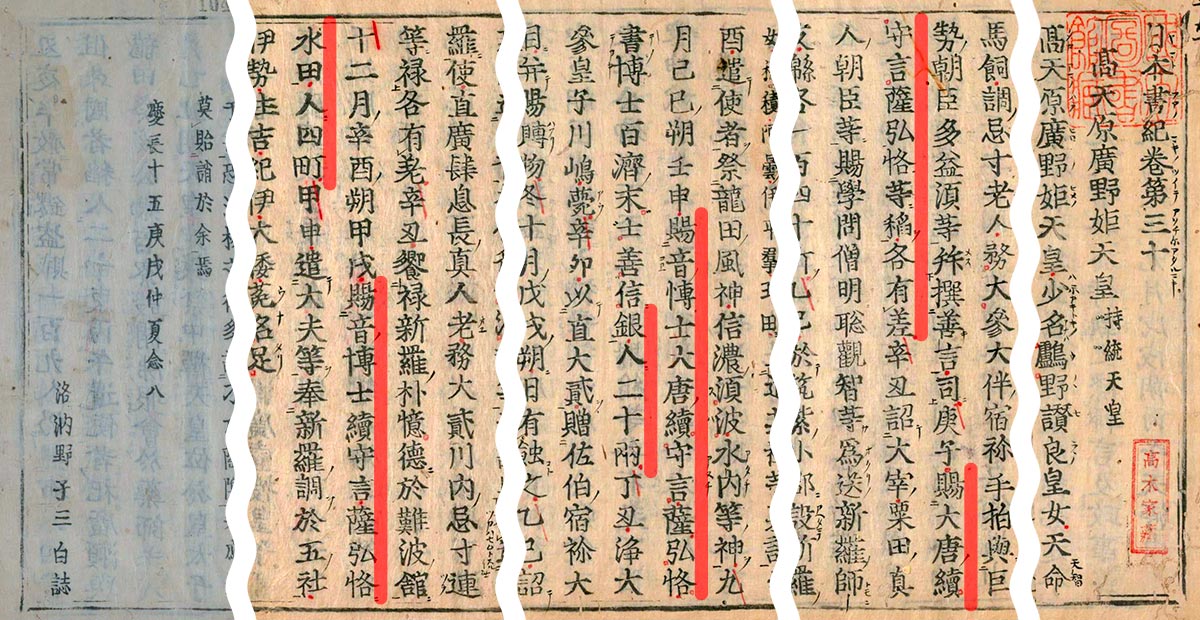

古代字音の継承と是正

「持統天皇ノ御世ニ。音博士唐ノ續守言薩弘恪ト云フ見エテ。其後ツネニ大學寮ニ此職二人ヅヽヲ置テ。字音ヲ教ルヿヲ掌ラシメラル。」 と宣長が書くのは、時代を下るも「字音」は外交上の必要にて政治上重要なる位置を占めたと受け取れるでしょう。 確かに、国立国会図書館の『日本書紀巻三十』慶長古活字本を閲すれば、 持統3年(689年)6月に「賜大唐續守言薩弘恪等稻各有差」と「續守言」と「薩弘恪」の下賜品を受けた二人の渡来人が登場します。 此の二人は此の翌々年、持統5年(691年)9月に「賜音博士大唐續守言薩弘恪書博士百濟末士善信銀人廿両」と有る様に 「音博士」として銀二十両を下賜されています。 更には翌年持統6年(692年)12月には「賜音博士續守言薩弘恪水田人四町」と此処では水田4町を賜っており、 「音博士」として可成り厚く遇されているのが分かります。 真名で表記される六国史の皮切りたる『日本書紀』の肝煎り持統天皇自身の「持統紀」に「音博士」と有り、 厚遇を受けたのであれば朝廷に「字音」を以て貢献したと考えるのが自然ですし、以て宣長も然う捉えたのだと思います。 参考の為に字音に当該箇所を抜粋し、赤い傍線を施して以下に記し置きます。

又、宣長が「字音」制定の時代とするのは漢字、漢籍の導入期に於いての必要性からでしたし、更には「漢音」優先は外交上の必要からでしたが、 此の時代に特徴的と思われるのは「正史」の登場です。 一説に天武十年の勅とされる正史編纂の開始は西暦682年にて、「漢字」の導入西暦404年より3世紀弱を以て能動的使用が熟れ始めたことにも仍るものと思われます。 「字音」が重要な役割を果たさなかった筈は無いでしょう、以て「音博士」は設けられたのでした。

処で宣長は「養老四年ニハ。

処が此の後に宣長は「コレラニ漢音トアルハ。ミナ其時ノ漢國ノ音ヲ云ルニテ。後世ニ唐音ト云ト同ジ心バヘナリ。

此方ニテ古ヘ定メラレタル漢音ノヿニハ非ズ。ソノカミ既ニ此方ニテ定マレル字音アル故ニ。ソレニ對ヘテ漢國ノ音ヲ漢音ト云ルナリ。」

と記し、詰まり此れ等六国史に用いられる「漢音」は飽く迄「漢国」の発音であって、「字音」の「漢音」では無い、と主張しているのでした。

当世風の言葉に直せば「ネイティブ」とでも言えば良いでしょうか、和人ながら朝野鹿取も仁明天皇も善道眞貞もネイティブ宛らの発音を操る人々が

既に普及し切っている「漢音」について態々学ぶべき必要もなければ

当該事項を国史に記す迄も無く、仍って此処の「漢音」は「字音」の「漢音」では無い、と言う建て付けです。

では

国史に著されるを、 ネイティブ音を操る人々を立て彼等のスキルを活かし、且つ政令も立てては、 以て乱れた「字音」を正せ、と言う朝廷の意向が窺える、と宣長は読み解いているのでした。 更には乱れた「字音」には当世風に乱立した新「字音」だけではなく、古来制定された「呉音」「漢音」さえも「訛謬」又は「世俗蹐𧿕」の音として正される対象と見做しています。

処が、宣長が「シバ〳〵制アリツレ0゙。ソハモトヨリ皇國ノ音ニ甚遠クシテ。

三つの違和感

本居宣長の『漢字三音考』のお陰で本邦「字音」の経緯について、有り難くも大分整理がついた様に思います。 唯、少しく違和感の残る面が無いでも有りません。 一つには「漢音猶呉音を退けるに能わず」項目の末尾に些かの訝しさを表した点にて、 「呉音」制定から「漢音」制定に至る時期が百年、長くても二百年と言う言葉の変化を促すには余りにも短い期間で有ることです。 日本民族の基本的属性の一つたる日本語へ政令に仍って制限を強いるのが難しいのは、 宣長自身が度重なる政令に仍っても「呉音」「漢音」を退け得なかった、とする処です。

一体、字音の普及に百年、二百年は長い時間であったか、 此処で再び博覧強記の呉智英氏に登場を願いましょう。 『言葉につける薬』の「はじめに」には以下の記載が有ります。

日本語が乱れている。ほとんど毎日のように、あらゆるところでそう語られている。 …(略)… これは本当だろうか。日本語が乱れている。確かに、私もそう思う。しかし、それは口語表現の、とりわけ俗語・卑語が乱暴で有ることには関係がない。 俗語・卑語は乱暴であるからこそ俗語・卑語なのであって、俗語・卑語が上品であったらそれこそ話にならない。 スケバンの少女が「バカヤロー、てめぇの金玉たたきつぶすぞ」と叫んだった、スケバンなのだから当然である。 ここには少しの日本語の乱れもない。文法的にも合っている。

又、同書に立てられる「孔子の「可もなく不可もなく」」項目には、「可もなく不可もなく」を

出典の『論語』

先の訳文中の「隠居」「放言」は、全く原文のままである。 「可もなく不可もなく」とちがって、ごく普通の二字熟語であるためか、かえって用法が変化していないのだ。 「現役を引退したジャーナリストが田舎に隠居し、自費出版の同人誌でこれまでのしがらみにしばられない正論を放言する」 というような文章は現代文としても少しもおかしくない。 二千五百年の時を越え、日本と支那の民族のちがいを越え、同じ言葉が同じ意味のまま使われているのは、考えてみれば感動的でさえある。 書き言葉は話し言葉より意味の固定性が強く、特に漢語は、日本に輸入されて書き言葉として使われるようになったため、 意味が永続しているものの方がむしろ多い。

日々移ろい行くのは、呉智英氏言う処の俗語、卑語に属性の近い、流行語、隠語で合って、全くスケバンの乱暴な言葉と一般で、移り行くのが当たり前であって、だからこそ、流行語、隠語なのです。

しかし如何したことか、呉智英氏が乱れている日本語に疑義を抱く様に、「言葉は変わるもの」なる言説の蔓延に屡々辟易とさせられます。

此れは如何やら百害あって一利無いテレビの影響の様で、

恐らくはイグアナ芸人の虚言に世の中は

例えば明治維新から此処現代が凡そ150年余り、言葉は変化しているでしょうか、 相変わらずべらんめえ口調で喋る江戸っ子は果たして如何程変わった言葉を発しているでしょうか。 古典落語の熊さん、八っつぁんの喋りは現代の浅草で果たして言葉として通じないのでしょうか。 どちらかと言えば戦後、新聞とテレビ中毒の日本史上の鬼っ子「団塊の世代」が闊歩した昭和時代の方が言葉は変わってしまっているでしょう。 赤信号は皆んなで渡れば怖くないからです。

其れでも江戸時代の言葉と現代の言葉は全く変わってしまっているとイグアナ芸人を信じて已まないテレビっ子遅鈍諸氏には 『夢酔独言』をご覧にいれましょう。 勝海舟の父親[K2] が身内向けに戒めを書き残したもので幕末天保14年(1843)の江戸っ子の生の言葉が知られます。 以下に冒頭と、十四の歳に家出した途次の件、勝海舟が犬に噛まれた件の三箇所引用しておきます。

おれほどの馬鹿な者は世の中にもあんまり有るまいとおもふ。 故に孫やひこのために、はなしてきかせるが、能〳〵不法もの、馬鹿者のいましめにするがいゝぜ。

所はわすれたが、或がけのところに其ばんは寝たが、どういふわけか、がけより下へ落ちた。 岩のかどにてきん玉を打つたが、気絶をしていたと見へて、 翌日漸々人らしくなつたが、きん玉が痛んであるくことがならなんだ。

息子が九つの年、御殿から下つたが、 本のけいこに三つ目向ふの多羅尾七郎三郎が用人の所へやつたが、 或日けいこにゆく道にて、病犬に出合てきん玉をくわれた。

此の文章に言葉が現代では丸で変わってしまっていて理解が及ばないとされるのであれば先ずは相当拙い事態であり、お察し申し上げます。

コミュニケーションの道具たる言葉の本質からして変化は基本的に拒まれるものです。

何となれば伝達の為の言葉が度々変わってしまっては伝達が儘ならないからです。

流行語、隠語が数年単位で移り変わる

単語でさえ斯様なれば、文法は尚更です。

スケバンの俗語、卑語にさえ文法は確たるものにて毫も乱れは見られません。

呉智英氏が電車で乗り合わせたコギャル達が「乏しいボキャブラリーでひとしきり話をはずませ、やがてそのうちの数人が隣の駅で降りようとする」際に、

「期待感に胸をはずませ」、「言うぞ、言うぞ、」と待ち兼ねた「チョーさようなら」は遂に彼女達の口からは発せられなかったと

『犬儒派だもの』に記している通り、

言葉の骨法たる文法は、表面層的部分を司どる単語にも比して滅多に動きません。

『古事記』序文

もう一つは正史導入です。 天武朝から持統朝に当たり重要な位置を占め、改めて必須となったのが「字音」です。 此処に宣長の評価は芳しからぬものの[※5] 国宝真福寺本『古事記』[※6] の太安万侶に仍る序文を見てみましょう。

『古事記』序に「於是天皇詔之」(図内①)とあるのは天武天皇の詔にて、

「斯乃邦家之經緯王化之鴻基焉」(図内②)と、本邦の歴史こそ本朝の

さてこそ登場するのが教科書にてお馴染みの「稗田阿礼」にて、

一目見て読めぬものの無ければ、一旦聞けば覚えられぬもの無しと両手放しで其の聡明さを安麻呂に言わしめる

此処で宣長の言に従えば「字音」は既に第二十六代継体天皇、

第二十九代欽明天皇からは、第四十代天武天皇は十代、

一世紀半以上を経ていますから「漢音」に違いないでしょうが、当該記述は『古事記』には見られる筈もありませんでした。

兎も角も本邦正史導入に当たり孰れかは別にして「字音」は必須であったのでした。

延いては此処に「字音」は単なる外交上の

斯く重要と思われる「字音」の

日本紀畧に見る「字音」と平安遷都

字音が明々白々に「呉音」と「漢音」に分化、書き分けされるのはいつなのか、 管見に「漢音」と書かれるのを知る、六国史抜粋の『日本紀畧』から桓武天皇の治世に当たる『日本後記』を紐解いて見ます。 19世紀末に経済雑誌社から発刊された『日本紀畧』活字本を見れば、 先ず字音に関する文字列の見えるのは巻第一の延暦11年(792年)閏11月20日の「勅。明經之徒。不可習音。發聲誦讀。旣致訛謬。熟習漢音。」とあり、 習いたる字音を用いるのを禁じて、「漢音」と明記し、此れに習熟せよ、と言う勅が発せられています。 此れこそ宣長が引いた「延暦十一年ノ敕」でしたが、 宣長は此の「漢音」は当世言う「漢音」に在らずして当時の漢国ネイティブの発音である、と主張していたのは前述の通りです。

次に見えるのは巻第二の延暦12年(793年)4月28日で「制。自今以後。年分度者。非習漢音。」にて、 此れも宣長が「延暦十ニ年ノ制」として引く処ですが、当世言う「漢音」でない、と主張するのは同じくです。 此処にもう一つ、三つ目の違和感が感じられるのです。

『日本後記』に興味深いのは此れ等に慣れた「字音」を捨てさせ、所謂「漢音」を強いた時期です。 引き続き『日本後記』を閲すれば、延暦12年正月15日に「相山背國葛野郡宇多村之地。為遷都也。」と有り、 翌月2月2日には「遣参議治部卿壹志濃王等。告遷都於賀茂大神。」と有る「遷都」は「山背國」への遷都ですから「平安遷都」を指します。

更に翌月3月1日には「幸葛野巡覽新京。」、7日には「新京宮城之内。百姓地卌四町給三年價直。」と有り、 12日には「令…築新京宮城」と一定以上の位の者に役夫を提供させ新京に宮城を築かせています。 4月になると2日には「幸葛野」と実際に新京に様子を見に出向き、5月23日には「令諸國造新宮諸門」と門の造築を命じており、 7月25日には「巡覧新宮」と新宮を見て回り、一定程度の造成の成ったのを見て取ったのでしょう、 9月2日には「班給新京宅地」と宅地を藤原氏などに与えていますから貴族などの屋敷の造成が始まったものと思われ、 其の様子を見る為でしょうか、11月2日には再び新京を巡覧しており、此の結果を以てでしょう、 12月18日には長岡京の宅地売買を禁じる勅を出していますから、 延暦12年一年を急ピッチで以て新京が造成された様子が窺われます。 年が変わって延暦13年(794年)も新京の造成は続けられ、4月28日には完成の近付いたであろう新京を再び巡覧し、目処の付いたのを自ら確認されたでしょう。 巻第二の末尾には「丙子。發諸國夫五千掃新宮。」とあるのは、6月13日条に甲寅とあり、すると文字の掠れて見難い「癸亥」に傍に振られるのは「廿二」であり、 すると「丙子」は巻第三に記されるべき7月6日ではないかと思われます。

巻は第三に移って7月1日には「遷東西市於新京。且造㢆舎。且遷市人。」と市を新京に整え、 9月28日に「奉幣帛於諸國明神以遷于新都及征蝦夷也。」と新京への宗教的な備えと同時に蝦夷征討を祈るものか祝うものかは不明なものの記されています。 因みに此の時期は坂上田村麻呂の活躍した頃で、延暦10年1月8日に「従五位下坂上田村麿於東海道。」と任官の、 延暦12年2月21日に「征夷副使近衛少將坂上田村麿辭見。」と進発の旨の記述のあり、 此の蝦夷征討の記述の数ヶ月前の延暦13年6月13日には「副将軍坂上田村麿蝦已下征蝦夷」と記述されていますので、 9月28日の条は戦闘中の征蝦夷軍の戦勝祈願の記述であるのでしょう。 平安遷都は正に蝦夷征討戦と同時期に並行して実施されていたのでした。

そして遂に延暦13年10月22日、満を持して「車駕遷于新京」と相成りました。 「漢音」の強制は正に「平安遷都」と「蝦夷征討」と言う大事業と並行すると言う大事な時期に、詔勅を以て実施されたのでした。 此処に桓武天皇の強い意志を感じるのは其れ程可笑しいことでは無い気がします。

猶、興味深いのは桓武天皇と言えば平安遷都の十年以前に長岡遷都を敢行しており、 二度目の遷都となるのでしたが、長岡遷都の際、『續日本紀』の巻第卅八の「延暦三年十一月十一日」の 「天皇移幸長岡宮」の前後には字音についての言及が見当たりません。 長らく続いた南都からの遷都の遣り直しに当たって恐らくは万全が期された中に併せて「漢音」の強制は為されています。 延暦十一年、十二年の「漢音」の強制は朝廷に取って遷都、蝦夷征討と同時期に実施しなければならない重要事項と取って構わないでしょう。 しかも二年に渡り念を入れて、先ず儒教の試験を経て官途に就く者に「漢音」を強い、次には「漢音」を学ばざる者の得度を禁じています。 孰れも当時の本朝を代表する教養人に「漢音」を強いているのでした。 「明經之徒」を現代で言う官僚、仏教者たる「度者」を現代で言う学者と見立てれば、 先ずは足元の官僚に、次に周辺の学者に「漢音」を強いて何某かに万全を期している様子が伝わります。

何某かとは畢竟、遷都、北伐とに通底する、国体の確立であると考えます。 従って此処に書かれる「漢音」は外交の必要上からネイティブの発声を学ばせる単なるツールとしての発音に在らずして、 「字音」を国体の要因の一つとして位置付け官僚、学者に必須の教養として強制したものと考えられます。 此の如き強い権力者の意志が感じられる詔勅に、宣長の扱いが余りにもさらりとあっさり恬淡としている様子に違和感が感じられるのです。 外交上に言語者が操るに妥当な当時の本場の発音ならぬ国体の一要因としてあれば字音は、其れこそ宣長の『漢字三音考』の主張にあるように「ちょうど良い」和音、 本邦の「正音」に近付けるを以て制定された「字音」であったでしょう。 其れこそが「漢音」であり、宣長の時代にも謂う所の「漢音」であると考えるのが妥当と思われるのです。

呉音と漢音の関係

以上、言葉の変化に要する期間、正史導入に於ける位置付け、国体の構成要素の一つ、此れ等から感じられる違和感は、 宣長の字音の制定時期と国史に於ける「漢音」の意味付けに因ります。 如何様に考えれば此の違和感を払拭し得るのかは、従って字音の制定時期と「漢音」の意味付けの変更です。

「呉音」は或る日突然生まれたのではなくして、日本と朝鮮を通じた中国との交通上、次第次第に本邦に浸透していったものでしょう。 西暦の開闢して間も無く、志賀島金印「漢委奴国王」抔を通して其の存在は、 九州北端から徐々に徐々に日本人に知られるべく列島に広がって行きました。 西暦紀元より程なくして、漢字は緩々たるも本邦に数百年掛けて浸透していったものと考えられます。 字音も其れに遅れながらも徐々に徐々に広がり、其の音を後世「呉音」と称したものと考えられます。 従って「呉音」については区切られた一定時期に限って摂取したものと考えるのは不適当と考えます。 すると或る時期に「呉音」が到来し、続いて次の或る時期に「漢音」が到来した、とする一般認識も些か訝しく思われて来ます。 先ず宣長が応神朝に為されたと言う「呉音」の制定は無いものと考えるのです。

では「漢音」は如何にと慮るに、「呉音」が然うであれば此れも一定期間に急速に摂取していると考えるのは適当ではありません。 従って継体朝、欽明朝の孰れかに制定されたとする宣長の主張は退けられなければなりません。 大陸の広きと王朝の交代、交通手段、ルートの移り変わりに仍って本邦に伝わる発音は常に同じきものとはならず、 矢張り緩々と「呉音」に遅れて当時の中央たる北方の発音が広がっていったものでしょう。 悠揚として漸く本邦に広がったのが「呉音」にていつしか恐らくは欽明朝には仏教典と共に仏教者に広く浸透したのではないでしょうか。 そして「呉音」と「漢音」は「交錯」しながら尚「呉音」の優勢を以て広く普及しました。

処で此処で用いた「交錯」なる語彙は上に引いた呉智英氏の『言葉につける薬』の

「明治・大正・昭和」からの引用とは別の

扨、大凡当時の学究者たる仏教者に学問の必要上から普及し、馴染んだ頃に覆い被さる様に遅れて「漢音」の基たる北方の発音がやって来ました。 既に継体朝、欽明朝には来るものの普及には未だ遠かったでしょうが、民間の交通には当世風の発音が必須となれば知られる処の発音が 漢字の読みにも適用され始めたのではないでしょうか。 更には遅れて遣隋使、遣唐使などの国交も普及に後押ししたでしょう。 正史の導入は徐々に普及しつつある当世風大陸北方の発音の日本語への適用、即ち「漢音」が用いられ始めた後でした。

正史の導入に至っては必須となった「字音」は混乱した中から限定的に取捨選択される必要があったでしょう。

即ち、此処に於いて「漢音」が制定され始めるべく「音博士」が重用される次第となったのでした。

しかし其れは正史編纂と同じく、宣長の主張する様に王朝一代にて達成される程の小さな事業ではありませんでした。

何となれば『漢字三音考』に「漢音ヲ取レルハ。タヾ日本紀ニ。麻摩ヲバ。

寐彌ヲビ。文矛ヲブ。

謎ヲベニ用ヒタルナド是𬻿。

サレド他ノ古書ニハ。

歴代王朝に優秀な頭脳が集結し、当世風の大陸発音も鑑みて其れは国史編纂の累ねられるに合わせて徐々に形を成して行きました。 其れは辞書などの物理的な物にはなく編纂委員の間の共通認識みた様な物ではあったでしょうが、 王朝の代も重ね漸う或る程度の形になった「字音」は平安遷都に合わせて使用が正式に発令された、此れが「漢音」であったと考えます。 約めれば錯綜する「呉音」の中にも特に適当なものを抜粋して持統朝に「漢音」として定める事業を開始して、 桓武朝に完成した、とする見方です。

系統を意にする「字音」は比較的当世風の発音に近いものを選って正統字音の「漢音」となし、其れ以外の慣れたる音は「呉音」とされ、正統ならざる位置付けを与えられたのでしょう。 謂わば「漢音」は「呉音」の抜粋として在りました。 抜粋の規則性に当世大陸中央風の発音に近いものが選定されたものと思われます。 選定と言っても辞書に編纂されるものではなく、正史編纂や朝廷上位の貴人の諮問に答えて徐々に共通意識が醸成されるものであったでしょう。 この時、突然「音博士」達が「字音」を「正音」の仮名に置き換えるべく其の場其の場で対応した場合も有るでしょうし、 漢字の通用する内に既に「和音」化して「正音」に近いものの有って、其れ等から妥当なものを選定したのでしょう。

国史には当然正統たる「漢音」が用いられなければなりませんでした。 正統としての「漢音」の事例を挙げれば例えば年号が有ります。 「化」の付く年号は「大化」「文化」「弘化」の三つありますが、全て「か」と漢音読みします。 年号の読みも又難しい問題にて、呉智英氏の『言葉につける薬』では、 明治、大正、また昭和は条件付きの共通点として漢音と呉音が入り混じった読みであるとし、 平成で漸く漢音で一貫した年号読みとなった旨、記していますが、出版時には無い現在の年号「令和」は如何かと言えば、 「令」は漢音が「レイ」で呉音が「リョウ」、また「和」は漢音が「カ」で呉音が「ワ」なればまた呉智英氏謂う所の交錯読みに舞い戻ってもいます。 扨「化」を含む年号に於いては、三つとも「平成」と同じく漢音で一貫してはいますが、 近世の「文化」「弘化」はまだしも年号の始原たる「大化」にも改めて問われれば、 果たして「漢音」か「呉音」かの議論は有るかも知れず、 現代一般的に全て「か」と呼び習わせられるに正統たるべしとされる長きに渡る方針が影響を及びし、活きている如く感じます。 此れは天皇諡号たる第九代開化天皇、第二十八代宣化天皇の読みにも一般です。

正史導入には当然ながら国体としては意識し切れないながらも「字音」の存在が有ったでしょう。 其れが奈良時代一時代の猶予期間を経て後、確たる存在を示したのが桓武朝に於いてでした。 持統朝に見られる「漢音」の採用は、醸成を重ね遂には桓武朝に至り、必要欠くべからざる施策として、北伐、平安遷都の最中に勅されたのでした。

仏教と「呉音」

宣長の言う如く本邦への「漢字」の導入に於いては「字音」は必須でした。

「字音」とは宣長に従えば「漢字」の本来の発音を本邦の「正音」に近付けた「和音」たる発声で仮名表記の可能となるものです。

此の選定については、宣長は

成る程「字音」たるものの原義について肯んぜさせられるのでしたが、

但し宣長の主張する此の「丁度良い処」を選んだとする字音の選定については少しく変更を余儀なくされるものと考えます。

「呉音」に於いては応神朝の渡来人インテリとして

細かい話をすれば「呉音」と「漢音」には同じ音も多く、又年号にも当たり前に見られる様に渾然と交錯読みされるについては、 綺麗に截然と切り分けられるかと言えば然うと許り言えないようにも思え、 実際宣長の言う「漢音」選定の時期には恐らく本邦に上陸した「呉音」や「漢音」は入り混じりながら在ったでしょうが、 注目すべきは、其れでも本邦に初の体系的学問として導入された仏教に於いて「呉音」が主流であったことです。 後に伝統的な物に迄昇華した学問の「字音」に比して、 外交上、民間交流や官僚の公式派遣に於いては次第に「漢音」が導入されたでしょう。 時代は下り桓武天皇の御代『日本後記』冒頭から、延暦十二年の勅に「明經之徒。不可習音。發聲誦讀。旣致訛謬。熟習漢音。」と、 習いたる字音、即ち当時は截然たる区別も無い故の名無しの「呉音」でしょう、此れを用いるのを禁じ斥け、持統朝以来漸う熟した「漢音」を明記した上で此れに習熟し、 「明經之徒」即ち、儒教の試験を経て官途に就く者に強いる勅が発せられ、 又、翌延暦十二年の制に、「自今以後。年分度者。非習漢音。」と漢音を学ばざる者の得度を禁じているのは、 此の時点での呉音と仏教の結び付きの深さを表しているかの様です。 しかし延暦の勅も制も、足元の官僚こそ幾分増しではあったでしょうが、当時の学問の最先端たる仏教に馴染む「呉音」優勢の状況は覆せなかったのでした。

其の由来こそ明らかにはしていませんが、呉智英氏は著書『言葉の常備薬』に「仏教語は原則として呉音」としているのが一般理解として宜しいでしょう。

寺院や僧侶の名前、経典の語句、仏具の名称、こういったものは、音で読む。 もともと、インドに始まった仏教が、支那で漢訳され、朝鮮を経て日本に入ってきた。だから、仏教語は漢語であり音で読む。 漢字音には大きく分けて漢音と呉音の二つがあるが、先に書いたように、仏教語は原則として呉音では読む。 いずれにしても、訓読みはしないし、重箱読みや湯桶読みもしない。 浅草の観音様は「浅草寺」と書いた時は、「あさくさじ」ではなく「せんそうじ」である。 「親鸞」は「おやらん」ではないし、「一休」は「ひとやすみ」ではない。 とはいうものの、私にも事情がわからない例外もある。京都の蟹満寺だ。 これは「かいまんじ」ではなく、「かにまんじ」である。 …(略)… 「蟹」を訓読みにする理由は不明だ。

ならば坂上田村麻呂が創建に深く関わったと言う「清水寺」[※7]

は如何なのか、「きよみずでら」と訓に読むのではないかと思われますが、

江戸時代の『扶桑皇統記図会』の「田村丸建立清水寺条」には「

「漢音」交錯以前の「呉音」は本邦に体系的な学問のなかった時代に導入され、従って優れた頭脳を持つ人々は渇きを潤す様に飛び付いたのではないでしょうか。 其の始原から連綿と「呉音」は学問に優勢たりて、斯く一般理解が招来されたのでしょう。 其れは公式には仏教公伝とされ欽明朝とされていますが、恐らくは漢字の導入に並行してあったでしょう。 宣長の主張するように漢字の導入には「字音」は必須で、彼等挙って「仏典」を研究するアーリーアダプター逹は「字音」の定着にも与って力のあった筈です。

「呉音」は其処から抜粋独立した「漢音」有ってこその「呉音」であって、 「漢音」が本朝に求められて後、遡って「加上説」的に形を成した如く認識されたものだと思われます。 挙って集ったアーリーアダプター達が「字音」定着に与って力のあったでしょうし、 其れは研究には必須の前提条件でした。 少数の博士が選定したのではなく徐々に彼等が仏典の研究を繰り返す内に広範な「字音」たる「呉音」は徐々に形をなし、「漢音」抜粋の基盤たり得たのでしょう。 是等アーリーアダプターの系譜を引く者達が、南都六宗の天才達だったのだと思われ、 此の知識人階層を上手く取り込めなかったことも「呉音」の優勢を覆せなかった原因の一つかと考えられます。 彼等に益々伝統的な「呉音」は益々学問の「字音」として定着して行きました。

日本語には、漢語の数え方と和語(大和言葉)の数え方がある。漢語も、漢籍を読む場合と仏典を読む場合では少しちがう。 また、慣習的な読み方もある。「一」を「いつ」と読むのが漢音で、漢籍を読む場合。「いち」と読むのが呉音で、仏典を読む場合。「ひと(つ)」と読むのが和語。といったいった具合だ。 漢音の例は、「統一」「一 ( にかかって」。 呉音の例は、「一人前」「女の一念」。和語の例は、「) 一夜 ( 」「一仕事」。 …(略)… 「四本」は、「よんほん」でもいいが、「しほん」の方がむしろ正しい。 三、四本。最近ではこれを「さん、よんほん」と読むことが多いけれど、正しくは「さん、しほん」である。四、五本。これを「よん、ごほん」とは読まない。「し、ごほん」である。それと同じだ。 四、五百円。これを「よん、ごひゃくえん」とは読まないだろう。「し、ごひゃくえん」である。)

「四」の「し」が使われ難いのは全く聞き取り難さに因る[※8]

でしょうが、面白いのが漢数字の読み方にて、「イチ、ニ、サン、シ、ゴ、ロク、シチ、ハチ、ク、ジュウ(ジッ)」と言うのは「呉音」で、

聞けば何ともないと思われますが、此れが「漢音」読みとなると「イツ、ジ、サン、シ、ゴ、リク、シツ、ハツ、キュウ、シュウ」と、

此れが戦前派なれば学校に予科練の将校がやって来て生徒に訓戒を垂れる際には常に聞いた言葉に

「

呉智英氏が著書『ロゴスの名はロゴス』の中で「立ち上げる」と言う、 近年コンピュータ用語として使われ出した不可思議な日本語に関連付けて、 「一度用語として確立された言葉をそのまま使い続けると言う科学の体系性の問題らしい」と言及するのは、興味深くあります。 使い分けは天皇の名前の「化」、年号の「化」は全て「か」と読む如く、宣長が「尚い」と言う如く、朝廷が押す正統が「漢音」でした。 また本邦学問の嚆矢と言える古代仏教と「呉音」は結び付きが深く、其れは現代にも少なからず影を落としている様でもあります。 実際学問に有用であれば特に読みを変更する必要もなく、引き続き使用されていた言葉を使用し続けるでしょうし、 此れに変更を強いるのは正しく政治的な圧力であるでしょうから、此れがなければ一旦固定した「字音」は其の儘使われ続けるのが読み取れます。

辞書を引く

些か「字音」に踏み込み過ぎた嫌いも有りますが、では「変化」の読みに戻れば、

一般には如何なる読み方をされているかが気になります。

此れが脳裏に有って常に気になりながら過ごす折しも一昨年2021年初秋、静岡県立大学名誉教授の

岩崎

次の講座の機会は同年同月、有り難くも席に付いた処を直々に手招きを受け、 態々ご持参の『江戸語大辞典』の「へんげ」の項を開き、「“変化”では“へんか”は見付からず、此方しか載っていません」とし、 更には其処に“歌舞伎関連用語”としてあるのを指差して「歌舞伎の言葉だから(庶民に)一般的です。」とのお話で、 「歌舞伎の言葉は一般的に皆んなが使いますから、皆んな知っています。」とご教授下さいました。 先生は斯様な事情から不明なるものの、発声する必要の有る際には取り敢えずは「へんげ」としておこう、と言った事情が有ったのでした。 斯うして前回の講座で只一度「へんげしょう」と発音した理由を説明されるに一頻り、扨話されたのは 「今迄は気にしたことがありませんでしたし、周りに気にする人も居ませんでした。」 とされ、質問を受けては改めて 「今回、嘗ての同僚に聞いてみましたが、皆んなはっきりしたことは言えませんでした」とされました。 先生の嘗ての同僚であれば学問的に相当な手練に違いありませんが、僅かの期間に其の様な手間を取って下さったのには実に有難い話です。 「浜松市文化遺産デジタルアーカイブ」に「へんかしょう/へんげしょう」と並列されるのは恐らく岩崎先生の影響なのでしょうし、 成る程、一般にはどう読んで良いか分からない所、恐らくは岩崎先生の影響力で「へんげ」と読む勢力が優勢なのだと思われた次第です。

比較的一般的で大衆に馴染みがあると考えて呉音の「へんげ」を已むを得ず選択した岩崎先生の姿勢は納得出来るものですが、

しかし此の心遣いを知らぬ儘、此れを聞いては権威のみを笠に着た連中が「へんげ」と呉音読みにするが正しいと、勢力を優勢たらしめんと主張し出すと始末に負えません。

一応此の如き連中はなかなか

へんくわ ヘンカ【變化】名・動サ変 漢語。変ること。また、変えること。「(変)化(ヘン)クワ」〔饅頭屋本節用〕 「変化へんくは一ならず盛衰常ならず」〔地蔵菩薩霊験記・一四〕 「毒悪の巨虬おほみづちありて、変化へんくわ通力彊きはまりなければ」〔弓張月残・六六〕 「切がごとくみがくごとく学びなば忽へんくわする性根玉」〔狂歌三栗集〕

へんげ 【變化】名・動サ変 「ケ」は呉音。合拗音化して「へんぐゑ」ともいう。 ❶神仏が仮に人の姿となって現れること。また、そのもの。「(光源氏ハ)仏・菩薩のへんけの身にこそ物し給ふめれ」〔源氏・蓬生〕 「上るりの扨も其後さゆのみて/やくしの反化がなをす痳病」〔大坂独吟集・素玄〕 ❷動物などが化けること。また、そのもの。「狐のへんけしたるか」〔源氏・手習〕 「今も東の沼・西の淵・南の池・北の沢ありて、其中にすむ変化へんげども、衣装に薫物して人の心を鼻さきへつまみあげ」〔艶道通鑑・一〕 ❸変化すること。姿を変えること。「思へば夢のあだし世に、見し面影の百の媚、千々の貌ばせも、刹那の生滅早く到り、幻夢影焔、乾闥婆城のへんげは、所執のはても無し」「宴曲集・無常」

「

古語辞典では斯様な結果でしたが、では国語辞典では如何なるかと『大言海』を見てみましょう。 『大言海』には「へんか」は項目立てられず、 「へん-ぐヱ/げ」が見られますので以下に引用します。

へん-げ(名)[變化](一)舊形ヲ轉換スルヲ變ト云ヒ、無ヨリ有ナルヲ化ト云フ。卽チ、佛、菩薩ノ通力ニヨリ、有情無情一切ノ變化スルコト。 法華經「神通變化、不可思議」源、十五、蓬生十二「佛、菩薩ノへんげノ身コソ、物シタマフメレ」 (二)動物ノ、形

『大言海』の言う「

【變化生】へんげしょう 四生のうちの化生をいう。→化生けしょう<『法華経』五百弟子受記品(大)九巻二八中>

『大言海』、『仏教語大辞典』を以て

明治以前に「

古語辞典では本邦の用例から中世以降に「へんか」が用いられていたのが明らかになりました。 参照した国語辞典や仏教辞典を見てみれば軒並み「へんげ」にて「へんか」は見えませんが、 しかし此れが白川静の『字通』をみれば逆に「へんか」が優勢になります。 仏典では「へんげ」、漢籍では「へんか」が用いられる様にも見えます。 其処で確認の為、 もう一つ最後にお馴染み諸橋轍次の『大漢和辭典』の縮寫版を見てれば「變化」の項目が立てられますので以下に引用しましょう。

【變化】22 ヘンクワ ㊀かはる。變りあらたまる。かへる。かへあらためる。〔易、乾〕乾道變化、各正二性命一。 〔疏〕變、謂二後來改レ前、以レ漸移改一、謂二之變一也、化、 謂二一有一无、忽然而改一、謂レ之為レ化。 〔荀子、儒效〕明二枝主之義一抑亦変化矣。 〔呂覽、下賢〕與レ物變化、而無レ所二終窮一。 〔史記、樂書〕上以化、歳暮一何速。 ㊁[佛]ヘンゲ 一切の諸法をいふ。一切の諸法は實在ではなく、因緣に随つて現じた假生であるからいふ。〔大智度論〕一切法皆變化。 ㊂ばけもの。もののけ。妖怪。

諸橋は漢和辞典の性格上「變化」の項目に「へんか」と「へんげ」を並べ説明していますので、今回の目的には有用ですし、

加えて白川と全く同じく『易経』から引いてもおり、「へんか」は漢籍由来であるのが見えて来ます。

更に加えて重要なのは、呉音読みと漢音読みで意味が異なるのが両者の比較読みから明瞭に読み取れ、

此の目で見れば古語辞典に於いても同じく、辞典を幾つか閲してみて、

大凡呉音は仏教に通ずる処が確認出来、また意味も呉音読みと漢音読みで異なるのが明らかになりました。

上に「交錯読み」を本記事に仮置いた呉智英氏の『言葉につける薬』の

「明治・大正・昭和」に於ける「言語」の読みについて、

「

先人の知恵

呉音読みと漢音読みで意味を変えるのはなかなかに賢い知恵にて、

呉智英氏は同書「二人のヘップバーン」項目に於いて「

例えば

「

「変化」について其の意味から言えば、詰まり英語にすれば

「へんか」は「Change」、「へんげ」は「Metamorphosis - God/Monster」と捉えれば其の意が伝わり易いでしょう。

或る時は偶然、元教職員にて高齢の男性が印字を極く自然に「動物

『変化抄』に於ける「変化」の意味

呉音で読むのと漢音に読むのとでは意味は異なれば「変化」とて意味上から読みは選択されるべきであるのは当然です。 では竹村廣蔭はどのような意味合いで『変化抄』を書いているでしょうか。

先ず巻一の前に通し番号201番「変化抄端書」には

「飛鳥川𛂙淵𛃙𛀳ふ𛂞瀬と𛂁るよう𛂋世の中𛂜𛀙𛂦る事夏草𛂙𛁈けき𛁭き草𛂜うつり𛃝す𛀦人𛂙心の𛂄らひ𛂋て」

なる文言が見られます。

世の中は変わってしまうものにて猶其れは宜しき方角にはなく

「𛀕こりと計り𛂁りて𛀕𛀙𛁑事𛂜多𛀙る」のを

「なけ𛀙𛂞しく」思い、子孫に

「家の𛂄𛃱𛄋ひ𛃚有りきたり𛂜よう𛂋𛀄らまほしく古きよ𛂜質素を𛀙き𛀄ら𛂦し見せ𛃅ほしく」て

自身に早くから見聞きして書き置いたものを纏めては

「二巻と𛂄𛁈変化抄と名𛁭け」た、と書名の理由が語られています。

素直に取れば「変わる世の中」を書いた、となるでしょう。

此処で相応しいのは

「

次に本文に「変化」の二文字を追ってみれば、

通し番号2番には廣蔭は正しく「都𛂎“変化”𛁄始りと存候」と言います。

享和年中、享和元年から数えれば弘化三年より45年前、廣蔭八、九歳の頃のことでした。

「諸色高相成」又「勝手我儘𛂈相成不實勝」になってしまった世の中の変化について、嘆きを含む調子に書いています。

又、123番には「稗植付」の遅くなるにつけ「是迠都𛂎何事𛃚“変化”致候𛃚天𛁄被命𛁄處」とし「人𛁏るけ候と存候得𛂦地𛃚矢張り寸るけ候」変化を、

万物流転するものとして甘んじて受け入れざるを得ない状況を逆説的に肯定し諦観を含みながら書いています。

又、173番には「僅我六十年余相立内𛂋右様大“変化”」と有り、

此処に右様と有るのは比較的長文の段を約めれば仏教者の堕落にて、此れが僅か己が一生の間の「変化」であると愕然たりて仕舞いには

「嗚呼親鸞上人鼻𛀙高ひ事た」と廣蔭一流の文体にて痛烈に揶揄する有様です。

又、212番に「僅𛁄年根相立候中𛂋奢𛂋“変化”」と有る「奢」とは

人々の昔と違った生活や心持ち様態を言っており、本書執筆の契機ともなった遠因の水野忠邦の「倹約令」抔を言うのでしょうか、

「千戸万人𛁄心中を斟酌」した折角の「御趣意」も「皆いたすら事」となるのを

「吁我獨歎而已」と歎いて見せています。

又、続く213番も仏教を蔑むに「仏法𛂦“変化”し堕落而無戒破戒と相成“変化”

𛁄員数多し𛁲記𛂋いと𛃅あらす」と、

最早悪し様に言うにも枚挙に暇無く不能で有るとさえ主張します。

扨、良識ある諸氏は此処に列挙したる“変化”を果たして

「

通し番号58番に記される、酒造りに特別だった踏み臼を文政六年に別に金折村から買い来った者が売り始めた舂き米に村中挙って傾き、

遂には皆が立臼で舂けなくなってしまった状況を「替𛄀𛂞替る世の中」と呆れて見せる様に、

『変化抄』に於いては即ち、世の中の「変化」を憂いている書であると言えるでしょう。

如何なる世の中の「変化」かと言うに特定の語句の登場回数を見れば、

先ず「奢り」の登場回数が通し番号201番、端書に一つ、本文に4、15、64、74、107、109、118、145、164と九つ、

一種跋文とも見える『浜松市史史料編4』には抜けている212番から219番迄に於ける212番には三つに加え熟語「驕奢」に用いられて二つ、

都合十二回が数えられます。

次に花麗(華麗)、花美(華美)、美麗を見るに、

42(花麗)、64(美麗)、76(花麗)、81(花美)、93(美麗)、136(美麗)、150(花美)、212(花麗)

と八回、

また流行(はやり)を見れば、「流行り病」の意の170の五つ、217の一つを除いても、

12、12、17、70、76、77、78、81、85、85、91、95、109、137、138、145、145、155、168、205、205、177

と二十二回、

此れ等が否定的な脈絡で評価されており、奢侈、華美、流行への傾倒無くもがなと歎いていると言えるでしょう。

加えてネガティブな語句「勝手」「横着」、風俗については「よろしきと申風俗𛂞少𛃚無之」「風俗悪敷」などの散見され、

五十回の「段々」と十七回の「追々」、三回の「年々」を以て、

二十五回の「古来」、五回の「往古」、五回の「仕来」、五回の「有来」、三回の「昔」、「上古」から、

六回の「近来」へと変わって行く世の中を書いているのでした。

上に書いた様に端書の

以上『変化抄』では「変化」は明らかに妖怪ではなくチェンジの「

扨、上に「変化抄」と立てた項目に於いて本文に於いて「変化」なる漢字二字を如何様に読んだかと読者諸氏に問うに、ご回答の其れこそが恐らくは現在の一般的な読みなのであって、 此処に至れば意味上からも「漢音」に「へんか」と答えられたのではないかと拝察致します。 何となれば「へんげ」と読者に読ませるには限定的な局面を用意せねばなりませんが、其れは構成上展開していないからです。 「へんげ」と振り仮名無しに読ませるには神仏の権現への「変化」、妖怪「変化」などと、脈絡、周辺への特別な配慮が必要となり、其れ程頻繁に文章に用いられはしません。 即ち「呉音」に読む「へんげ」は意味上からも些か特殊で一般に用いるには限定された状況にて、一般の文章に潜り込ませるのは随分難儀な話となります。

江戸期の文書に「変化」の振り仮名を見る

では実際の所「変化」なる語彙は現代ならぬ以前には

第一事例は曲亭馬琴の書いた『南總里見八犬傳』にて「

此処から物語そっち除けにて龍の蘊蓄が語られており、此の一文は其の始まりの一文でもあって、 以降には降雨神たる龍の属性が語られますから、此の「変化」は天候の「変化」を言っており、 当該能力に於いて龍の其れは極まり無し、と述べているものですから「漢音」の意で宜しいものでしょう。 龍は神仏であるからには此処は「呉音」に読んでも違和感無くも感じられ、 却って「漢音」に読まれる方が違和感が感じられもしますが、作者は確りと「漢音」読みを指定しているのが幾分示唆的でもあります。

曲亭馬琴は明和4年(1767年)生まれで、嘉永元年(1848年)に没しており、 廣蔭より26歳年長にして、18年早い物故にて、55年間と半世紀以上もの長き間同時代の空気を吸っている勘定になります。 引いた山青堂の『南總里見八犬傳』は文化11年(1814年)の刊行にて廣蔭21歳、先駆けては文化四年に『椿説弓張月』で大当たりを取っており、 押しも押されぬ大家として廣蔭も『変化抄』に見られる如く常に大都市情報の収集に余念の無ければ知らない筈はなかったでしょう。 『南總里見八犬傳』を入手して読んでいた可能性すら高くあるのではないかと思われます。

第二事例には『

蚕は『礼記』にも登場する変態の元祖の様な物ですので、呉音読みにも違和感無く過ごせましょうが、

上垣守国が確りと「へんく𛄌」と振り仮名を振っているのは、

蚕の変態に限らず取り巻く環境の「

上垣守国が兵庫県養父市は大屋町蔵垣の養蚕農家に三人兄弟の長男として生まれたのは宝暦3(1753)年ですから、寛政5(1793)年生まれの廣蔭より40歳年長で、 『養蠶秘錄』が刊行された享和3年には廣蔭10歳でした。 浜松は日本に普及した中でも筆頭の群馬や、上垣守国を産んだ兵庫の程には養蚕が盛んでは有りませんし、 『変化抄』にも目立った桑や蚕の記述は見えませんので、 庄屋であれば貴重な財源とも成り得る産業に関心のなかったとは言い難いものの、若しかしたら目にしたことはなかったかも知れません。 ともあれ上垣守国の没年は文化5年8月19日(1808)にて、此れは廣蔭15歳の時、廣蔭の生年と同じき期間、同時代の空気を吸っていた勘定ではあります。

次なる第三事例には『

ついては岩崎先生に、管見に検出した幾例かの内、此れのみ「へんげ」と振られているのですが、と尋ねれば、

合点が行ったと『比翼連理花廼志満台』はお芝居です、とのご発言にて、

お芝居、大衆演劇や歌舞伎に於いての「へんげ」を実事例から説明せるものと解釈下さいました。

成る程、「変化」に於いては「呉音」「漢音」の一般的差異にあらずして語彙特有の意味上と拠って立つ背景から

「漢音」読みの「

『比翼連理花廼志満台』は著者は

斯くなる上は他に江戸時代に書写され、版刻された書物には他にも勿論「変化」に振り仮名の振られて用いられてもいるでしょうが、残念ながら此れ以上は我が手に余り、

敢えて付け加えるならば、「変化」に限らず「化」を「け」と呉音に読むものは

「

『玉くしげ』

最後に第四事例として引くのは『玉くしげ』です。

『玉くしげ』こそ誰あろう本居宣長の著作にて、

天明7年(1787年)12月に成るに別巻を添えて紀州公徳川治貞に献上[※13]

し、翌々年の天明9年は寛政元年(1789年)に板行され、此処に閲した版本は半世紀後の天保13年(1842年)に城戸市右衛門が鵜飼家箱番号(桐箱2号)を以て復刻した版です。

上に引いた『漢字三音考』は阪府書林前川善兵衛が正確な刊行年は不明ながら恐らく明治期に再刊行した書ですが、

奥書に「天明五年乙巳仲春發行」と記される通り原本は天明5年(1785年)に上梓されていますので、

『玉くしげ』は『漢字三音考』の翌々年に成った勘定となります。

従って引くのは復刻本ではありますが城戸市右衛門は先ずは蛭子屋市右衛門の息にて、生年が安永7年(1778年)で没年が弘化2年(1845年)、

天明7年には満9歳で、天保13年には64歳の

『玉くしげ』は冒頭に「此書𛂞。𛀄る御方」、即ち紀州徳川家第九代治貞に、

「道の大む𛂔今𛂜世の心得を書𛁲奉れるな𛃲。」

と宣長自ら記す旨の書です。

冒頭から暫くは『古事記』及び「皇統」尊しを滾滾と説く此の如き書を御三家とは言え徳川家に献じるとは、

若しや徳川家康の耳に入れば我が生涯掛けた骨折りを台無しにしてくれん、とさぞかし目を剥き怒り心頭に発すだろうとハラハラさせられこそすれ、

読み進める内に戦国の乱世に触れ、織豊後の執政論に於いては

「

又、本書の行間に垣間見えるのは儒者への

必然「

更には

「

上の「

斯くも『変化抄』は『玉くしげ』の影響を以て生まれたるかの如き関係が濃く窺えますが、 では著者、本居宣長と竹村廣蔭の関係は如何なるものだったでしょうか。 本居宣長は享保15年(1730年)5月7日に正を享け、享和元年(1801年)9月29日に身罷っていますから、 廣蔭が生まれた寛政5(1793)年には満で63歳であり、廣蔭が8歳で亡くなっている勘定です。 従って賀茂真淵とは異なり同じ時代の空気こそ吸いはすれ、直接の関係は有りませんでした。 宣長は広く名を知られた廣蔭に取って偉大なる先学ですから知らない筈は有りませんし、 著書も読んでいたでしょうから全くの無関係とも言い切れませんが、 此れだけでは上の第一、第二、第三事例の著者連との同列から大きく外れる程でもない第四事例に過ぎません。 しかし其れ以上に両者の深い関係を取り持つ人物がいました。 竹村廣蔭の従兄弟で本家の 竹村尚規 です。

竹村尚規と花の白雲

竹村家は上に書いた通り入野村の庄屋の家系でしたが、

竹村廣蔭は其の比較的新しい分家「中竹」の二代目として生まれています。

「中竹」に対し本家は「本竹」と呼ばれます[H1]

が、此の家系に生まれたのが竹村尚規でした。

父は竹村本家初代源四郎尚輝から数えて八代の俳人方壺としても知られる又右衛門尚政にて、

其の弟が中竹初代又蔵

鉄瓶𛂞享和年中本家尚規京都𛂋𛂎流

行𛂋候歟古手求帰り候此邊珎敷存余方𛂈

一向無之候文政九年新居本堂和尚𛁄世

𛄋𛂈𛂎吉田より古手賈申候其頃𛃚い𛃅𛁠余り

近邊𛂋見不申候天保五年𛁄頃より専家〻

𛂋有之候様𛂈相成候

京都で流行していた鉄瓶の、一地方入野での普及が、享和の竹村本家、文政の竹村分家、天保の一般家庭と時期を追って判然するのが興味深く有用な記事かに思いますが、 竹村尚規が享和に京都に赴いているのも分かります。 享和は元年から四年迄を以てなりますが、小山正著の 『石塚竜麿の研究』の改訂版を見るに「竹村尚規」が章立てられ、 「生前多病であつたので、療養かた〴〵、東西に旅行し、京の滞在も度を重ね、吉野あたりは享和元年、同二年と續けて行き、四國の金毘羅までも行き、箱根入湯にも日を重ねてゐる」と有り 京へも度々旅したと見え、又此の内享和元年の吉野の花見については本書の主眼である石塚龍麿が著書『花の白雲』をものしていますので、 読めば此の時京へも足を伸ばしているのが分かります。 『花の白雲』は原文が残念ながら入手なりませんでしたので平成元年三月二十日発行『静岡県史資料編14』に仍りますが、 龍麿が故郷細田村から出立して二十五日目の三月六日から二十八日目の三月九日に吉野見物と洒落込んだ、 全旅程を共にした石塚龍麿、竹村尚規及び高林方朗、夏目甕麿、高須元尚の五人と 二十四日目の三月五日から一行に加わった高野山の僧で年号が寛政から享和に改まったのを教えてくれた文長の六人は、 薬師寺、唐招提寺、法隆寺なども見物して三十一日目の三月十二日に山城国入りし、 翌三十二日目の三月十三日には京都は錦小路に宿を取って三十七日目は三月十八日迄、京見物に興じています。 離京の前日、三十六日目の三月十七日には十二日間の旅寝を共にした文長と別れたのでしたが、 同日、一行も明日は京都を発つとて「けふは家づとなどもとむとて、某の町くれの町とたどりありきて、春の日もはかなく暮にけり」と土産物色に一日を過ごしているのです。 廣蔭の言う「享和年中本家尚規京都𛂋𛂎流行𛂋候歟古手求帰」った 入野嚆矢となる「鉄瓶」は恐らくは此の日買い求めたものではないかと思われます。

此の『花の白雲』は唯に吉野の花見の紀行文では有りません。

吉野の花以上に竹村尚規含む一行五人が追い掛けたのが誰あろう

本居宣長

でした。

一行は吉野の花見に先立つ三日目の二月十二日には名古屋広小路にて同門下の植松有信に宣長は紀州和歌山へ赴いたのを聞くも、六日目の二月十六日には松坂に至りました。

この日本居大平を訪ねるも此方も宣長の供にて出掛けているのを知り、翌二月十七日には宣長宅を訪れ春庭と話をしています。

此の旅行時には満で石塚龍麿は37歳、既に著書の『古言清濁考』も宣長からの高い評価を受け、鈴屋門下に押しも押されもしない存在でしたが、

竹村尚規は未だ満で20歳にて今で言えば成人したばかり、春庭とも初対面であったでしょう。

一行は十一日目の二月廿一日には伊勢見物を終えて出立し、

十七日目の二月廿七日には大阪日本橋入りし鈴木町に若山棐を訪ねては宣長が前日に和歌山からの帰途にて正しく此処に立ち寄ったとの話で一日違いで擦れ違ったのを知り歯噛みしたのでした。

其れでも予定通り和歌山を訪れた一行は其後上記の通り吉野に赴いては京へと足を伸ばしたのでしたが、

三十九日目の三月廿日に再び伊勢は松坂を訪れた此の時の気持ちを龍麿は

「かのみわたりの橋にもなりぬ、二月の廿日ころ、此橋のほとりより大和路にものして、猶処々見めぐりて、こゝら日数のへにければ、

此の夜、今回師の供して帰宅していた大平とも会え、尚規は矢張り初対面でもあったでしょう、

此の時、龍麿は大平から今月末に宣長が京へ出向く予定があるとして龍麿を伴に唆しているのですが、

龍麿は家族への手前も有って此の時こそ思い悩んだものの、結局誘惑に勝てず随行して『鈴屋大人都日記』を書き残してもいます。

此処に閲した東京大学文学部国語研究室所蔵石塚竜麿文庫の『花の白雲』には大平の跋文が記されていますので二人は可成り入魂の仲良しだったと思われます。

また大平は『石塚竜麿の研究』にも、

「文化二年秋八月末には本居大平、古學講説のため三河の吉田に滞在したが、更にこの入野村に来り尚規の家に二三日滯在して、

賀茂真淵にゆかりのある伊場村の賀茂神社を拜したり、佐鳴湖に雅遊をしてゐることもある。」

と此の三年後には入野竹村本家に逗留しており、さては尚規と此の日此の時の話などもしたのではないでしょうか。

大平宅を辞して後一行は宣長宅に赴くも夜更け過ぎとて置き手紙をして、翌日、四十日目の三月廿一日にして一行は師宣長との対面が三度目の正直で漸くなったのでした。

勿論、尚規は此の時が宣長と初対面であったでしょう。

恐らくは宣長は春庭や大平から尚規の

旅から鉄瓶を提げて帰り来った二十歳になったばかりの親戚のお兄ちゃんの土産話を8歳の廣蔭は面白く聞いたでしょう。 真竜や龍麿から常々高名を聞いていた宣長と対面、入門が叶ったとなれば其の嬉しさも廣蔭に直接伝わったでしょう。 若しかしたら此の時初めて本居宣長の名を知ったかも知れません。 又、大平には竹村本家に訪れた際に直接会ってもいたでしょう、此の時廣蔭は満で11歳、 佐鳴湖に伴いては湖岸の臨江寺に流石に大きくなり過ぎていますので膝の上はなかったでしょうが、 対岸の三つ山を眺め一首捻り出そうと呻吟する大平の背を見ていたかも知れません。 斯う見てくれば国学者としての廣蔭に宣長の強い影響の無い筈がなく、庄屋を勤めては御政道の訓戒と評判の『玉くしげ』も間違いなく読んでいたものと推察されます。

猶『花の白雲』龍麿一行は師宣長が上の『漢字三音考』字音の始原に登場せしめた「菟道稚郎子」にも旅の途次、興聖寺を訪れた際「寺より八丁ばかりおく」と最寄りの御陵について耳にしてもいます。

又、

結言

以上を判断材料とするに結論として『変化抄』は「漢音」に『へんか抄』と読む蓋然性が頗る高いものと結論付けます。

然り乍ら実情は「へんげ」抄と読む「呉音」派一派が西遠、浜松地方に会う人毎に大勢を占めるのには常々違和感を覚えており、此れは如何なる事態やと訝しがるに、

岩崎先生の影響が先ずは有るでしょうが、先生に直接お尋ねすれば、何方でも宜しいとのお答えで、実は此の方面の研究が進んでいない状況も仄見えました。

研究が進んでおらず、先導者の断定し難いとする明確な姿勢も有るに関わらず、「呉音」読みを優勢たらしむ理由は奈辺に有るか、

岩崎先生の大衆芝居の影響にて一般的には呉音読みが優勢となる説明が一つ有るでしょう。

又、上記に項目立てた「辞書を引く」に於いて『仏教語大辞典』に、

「

又もう一つ、最も大きな理由としては、上記「『変化抄』に於ける「変化」の意味」項目に記した通り、現在一般的には特殊な文脈が無い限り、大凡「変化」は「Change」の意を以て漢音読みされますが、

此処に敢えて一般的で無い読みを選択する心底に

処で山上憶良の代表作として『万葉集』に於ける「貧窮問答歌」は良く知られる所です。

現在では一般に此れは「

附言

『変化抄』の「変化」は「へんか」と読むと位置付けましたが、では果たして「抄」は如何様に読むでしょう。

タイトルとしての「変化抄」を廣蔭は書内に四度用いており、其の内201番の端書に二度と220番の跋文の一度の都合三度は「抄」の字を用いていますが、

202番に於いては「変化鈔巻第二」と「鈔」の字を用いています。

2021年の秋には東京家政学院大学で日本語学を研究されている内田宗一教授には草鹿砥宣隆の『古言別音鈔』の「鈔」は「抄」とも書きどちらでも構わない、とのお話を聞きました。

江戸時代の振り仮名を調べてみると

『御前菓子秘伝抄』では「

少しく「抄」「鈔」について考えれば、当該字は書名に於いて、IT用語を用いれば「疎結合」を以て全体に貢献していると言えるでしょう。 其々が独立して意味を持った上で全体として書名の意味を成していると言う塩梅です。 「抄」の一字の意味としては、本来の「掬い取る」から展開して「抜書き」や「注釈」を指す様になったと考えられており、 矢張り「抄」と「鈔」は別体ではあるものの同様に扱われる様になった此の状況の出来は、 漢籍は手に負えぬ管見に確実なのは上の事例から遅くとも江戸時代となりますが、恐らくは其の初出はもっと早いものと思われます。 此れが書名に用いられるのは『和名類聚抄』に明らかな如く遠く平安時代には既に見られ、此の写本には『倭名鈔』と「鈔」字の用いられる事例も見られる様です。 意味については推測でしかありませんが、 「抄」の字は若しや神羅万象凡ゆる物から漢字本義に従う「抄録」したを以て『和名抄』とし、 すると此れが読む側に取っては「辞典」の意で取られる様な、「掬い取る」から「抜書き」に展開したのと一般の心持ちの変化もあったのではないでしょうか。 斯う想像を逞しくするのも賀茂真淵が著書『万葉集遠江歌考』の国歌大観4324番 「等倍多保美 志留波乃伊宗等 尓閉乃宇良等 安比弖之阿良婆 己等母加由波牟」 の解説の中で明らかに『和名類聚抄』である所に『和名集』と言う言葉を用いているからで、 まさか『万葉集』大事の余り用いる字を間違えたのでもないでしょうから、 「抄」を「集」と同義で捉えていたこととなり、一般にも此の字義を以て解する時世であったのだろうと推察するものです。 「辞典」を「語彙集」と考えれば此の推移も無理無く合点が行く様に思われます。 『変化抄』も「変化集」であっても良かったのかも知れません。

尚、尚規に関しましては本記事には『花の白雲』を参照しましたが、

竹村尚規自身の手になる『盛りの花の日記』も有り、此方も五人一行の吉野の花見紀行文となっており、

特に本居宣長と尚規の関係については更に詳細な

本記事に於いては『変化抄』は漢音読みに「へんかしょう」と読むと結論付けましたが、

些か

- 『変化抄』に通し番号を振る(2022年8月27日)

- 安政地震に見られる一次史料としての『変化抄』(2022年9月27日)

- 『変化抄』は「へんげ」抄か「へんか」抄か(2023年3月5日)

- 歴史学泰斗による古代史まとめ『日本国家の起源』書評(2017年7月21日)

- 一生涯ガキ大将『勝夢酔/安吾史譚』書評(2012年11月7日)

- 識別番号 0010-0010-0000-0000-0000-0000-0140 (浜松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ:2022年2月5日採録、2023年3月5日再確認)

- 日本の漢字1600年の歴史 (沖森卓也/ベレ出版著者コラム:2011年10月31日)

- 日本書紀30巻(国立国会図書館デジタルコレクション)

- 倭の五王の比定2(No.159)(藤井寺市:2020年05月06日)

- 真福寺本『古事記』(本居宣長記念館)

- 古事記:国宝真福寺本 上(国立国会図書館デジタルコレクション)

- 清水寺の歴史(音羽山清水寺)

- 数字の音読み・訓読みについて(同志社大学:吉海直人日本語日本文学科特任教授(2020年2月17日))

- 競売」の読みは、「きょうばい」?「けいばい」?(NHK放送文化研究所:1998年9月1日)

- 養蚕秘録 3巻 [1](国立国会図書館デジタルコレクション)

- まちの文化財(117)上垣守国と養蚕秘録(養父市:2020年1月30日)

- 花廼志満台 4編 一(国立国会図書館デジタルコレクション)

- 『玉くしげ』(本居宣長記念館)

- 城戸千楯(キド・チタテ)(本居宣長記念館)